En pages 14 et 15 de son numéro du 24 avril 2024, Rivarol consacre un long article à la carrière d’Alain de Benoist sous le titre : « Alain de Benoist, un brillant érudit à l’image ».

Le site de l'association des Amis d'Alain de Benoist

En pages 14 et 15 de son numéro du 24 avril 2024, Rivarol consacre un long article à la carrière d’Alain de Benoist sous le titre : « Alain de Benoist, un brillant érudit à l’image ».

Article de Jean Heurtin paru sur Breizh-info

Ce dernier essai d’Alain de Benoist en surprendra plus d’un. L’étonnement sera d’autant plus vif que l’esprit sera enfermé, replié sur lui-même.

Lire la suite …« Quel est celui qu’on prend pour moi ? », s’interrogeait Aragon. Quel est celui que l’on prend pour moi, doit se demander Alain de Benoist, depuis le temps qu’il y a méprise autour de son nom ? Il est temps de la corriger. C’est l’objet même de ce livre : rendre à Alain de Benoist ce qu’il nous a donné. Voilà ce que cet homme a fait ; voilà ce qu’il a dit ; voilà ce qu’on a dit de lui. L’actif d’une pensée et le passif – trop souvent – de sa réception. Au bilan, c’est une entreprise intellectuelle hors norme, tant individuelle que collective. Celle d’un homme inclassable, lui qui, ironiquement, aime tant classer. 120 livres, 2 000 articles, 850 entretiens qui dessinent une œuvre fleuve et alluvionnaire. Il sera de plus en plus difficile à l’avenir de faire comme si elle n’avait pas existé.

Rédacteur en chef de la revue éléments et directeur de La Nouvelle Librairie, François Bousquet a colligé les entretiens d’Alain de Benoist qui ont fourni la matière à son autobiographie intellectuelle, Mémoire vive (2012).

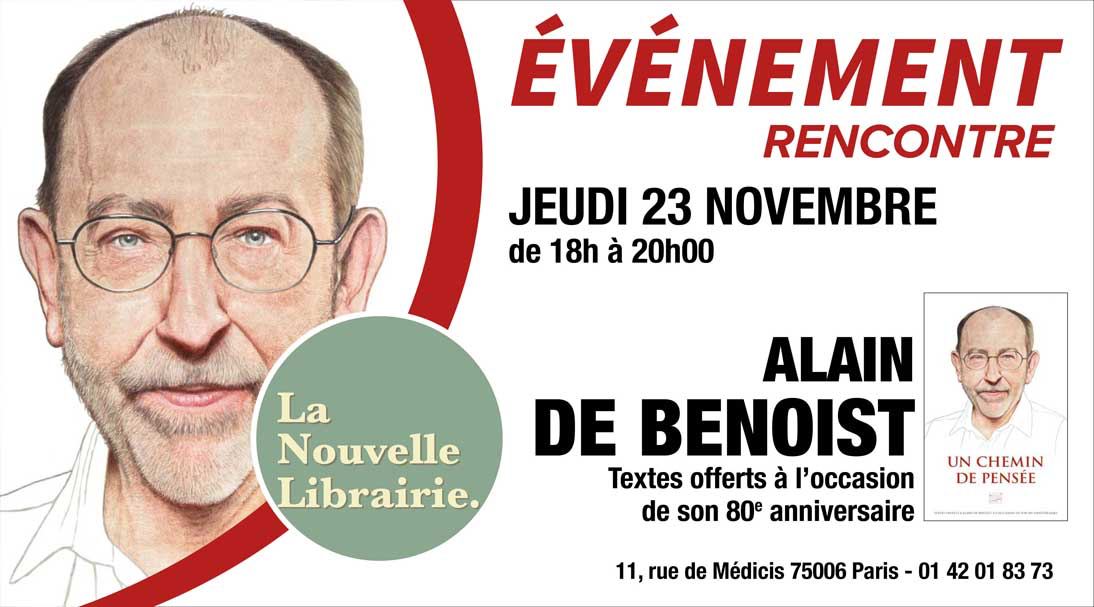

1943-2023. À l’occasion des 80 ans d’Alain de Benoist, venez retrouver François Bousquet et Guillaume Travers. Le premier vient de faire paraître Alain de Benoist à l’endroit et le second a colligé des textes offerts à Alain de Benoist, réunis dans Un chemin de pensée. En présence d’Alain de Benoist et de nombreux auteurs.

Rendez-vous à la Nouvelle Librairie, 11 Rue Médicis 75006 Paris, le jeudi 23 novembre 2023, de 18h à 20h.

Les manifestations de ces jours-ci témoignent de l’échec du multiculturalisme. Comment en

est-on arrivé là ?

Elles manifestent bien sûr un échec du multilatéralisme, mais s’en tenir là serait réducteur.

Les violentes émeutes urbaines auxquelles nous assistons en ce moment témoignent aussi

d’un pays divisé et fragmenté, non à cause des immigrés, mais en raison d’une idéologie

dominante qui a substitué, dans la population générale, la loi du profit aux règles morales.

Dans une société dominée par les valeurs marchandes, qui créent structurellement les

conditions de la fragmentation et de la déliaison sociale, il ne faut pas s’étonner que personne

ne se soucie du bien commun.

Alain de Benoist : Comme un continent, une origine, un creuset de culture et de civilisation, une série de paysages qui m’appartiennent et auxquels j’appartiens. Une histoire complexe qui, à partir de racines remontant pour le moins au paléolithique, n’a cessé d’évoluer et de s’enrichir d’éléments nouveaux. Un continent dont les géopoliticiens font le centre du monde. Et aussi le lieu de naissance de la philosophie, ce qui compte beaucoup pour moi.

Lire la suite …Article de Nicolas Gauthier paru le 3 mars 2023 sur le site Boulevard Voltaire

L’époque est, paraît-il, au dialogue et à la bienveillance. Peut-être. Mais jamais les Français – ou plutôt ceux qui font profession de penser pour eux – n’auront autant refusé toute forme de dialogue contradictoire, tout en professant une malveillance affichée. Pour résumer, la vulgate dominante nous dit : on ne parle pas avec ces gens-là et, pis, ils n’ont pas le droit de parler, puisqu’ils ne partagent pas nos « valeurs ». « Valeurs » de « dialogue » et de « bienveillance », il va de soi. Bref, à gauche, on ne débat presque plus qu’entre personnes du même avis ; soit l’exact contraire du débat.

Lire la suite …À l’occasion de la sortie de son dernier livre Nous et les autres, paru aux éditions du Rocher, Alain de Benoist a accordé une longue interview à Anne-LaureDebaecker dans le magazine Valeurs actuelles N°4501 en date du 2 mars 2023.

Il y est question des enjeux de la question identitaire.

« Ce que nous sommes et comment nous le mettons en avant n’est pas sans impact sur la vie politique et sociale, expose l’intellectuel Alain de Benoist. »